製塩法

現在の製塩法 (膜濃縮製塩法)

膜濃縮製塩法の導入によって、今までの採鹹(さいかん)方法が大きく変わりました。以前のような広大な土地も不要となり、天候にも左右されず、経済的にも効率の良いものとなり現在に至っています。

この方法は、海水を取水後、まず砂ろ過工程を2回(この時点で飲料水と同レベルの美しい海水となる)行い、その後イオン交換膜透析槽により鹹水(かんすい:塩分濃度を15~20%濃縮した海水)を取る工程です。

膜濃縮の原理 (膜と電気の力を利用しています)

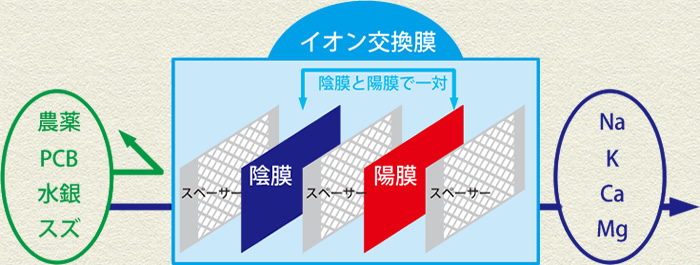

1.イオン交換膜

上の写真は膜濃縮透析槽です。構成は下図のような陽膜と陰膜にスペーサーを挟んで1対とし、300対集まって1スタックと呼んでいます。

6~9スタック集まって写真手前のように1槽となります。当社では20槽が稼動しています。

イオン交換膜には超微細な孔100万分の1mm(0.001μm)が空いており、イオン(Na+、Cl-、K+、Ca2+、Mg2+)は通しますが、有害なPCB、有機水銀、トリブチル錫、環境ホルモン等の大きな分子は通さないという大変都合の良い優れた性質があります。 こうしてできた鹹水は、真空式蒸発缶で煮詰められ塩の結晶となります。 膜濃縮製塩法は塩分を押し出す際に電気の力を借りますが、電気分解のような化学反応ではありません。自然な鳴門の海水をそのまま使用し、環境に影響を及ぼす物質が混入しにくい世界一安全な日本独自の製法と言えます。

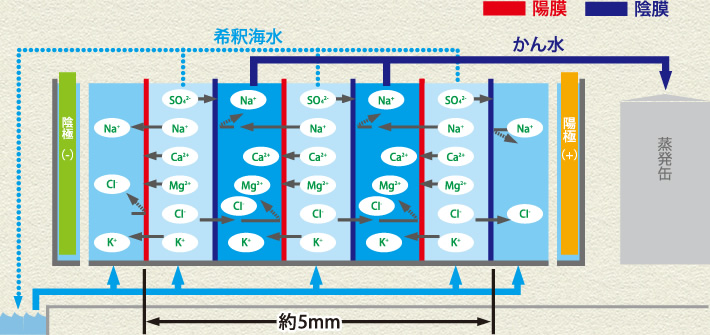

2.膜濃縮の拡大モデル

図はわかりやすく間隔を空けていますが、実際の間隔はかなり密着しています。

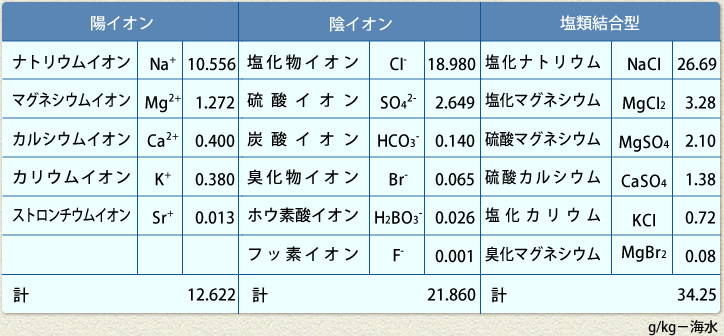

■海水の組織

TOP

TOP 新着情報

新着情報 会社概要

会社概要 商品紹介

商品紹介 塩づくり

塩づくり 環境への取り組み

環境への取り組み リクルート

リクルート リンク

リンク お問い合わせ

お問い合わせ