これまでの製塩法

入浜式塩田

1.塩田の構造

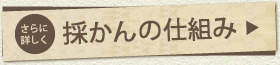

入浜式塩田は、潮の干満を利用して、海水を自然に塩田に入れたり(満潮時)雨水などを排水したり(干潮時)しました。この塩田を作るには、遠浅の海浜を囲んで長い堤防を築き、床面(塩田面)を干潮と満潮の中間くらいに位置しました。

堤防の外側には水尾川(通称:にお)がめぐらされていました。堤防は高さ6尺(約1.82m)程度の石垣の上に三尺(0.9m)程度の盛り土があり、下部の干潮の位置に桶門(通称:ゆるば)を1個所設けてありました。普段は栓を開閉して、塩田内の浜溝へ海水を導入し、あるいは降雨後の塩田内にたまった雨水を排水しました。この構造は下図の通り。

2.採かんの仕組み

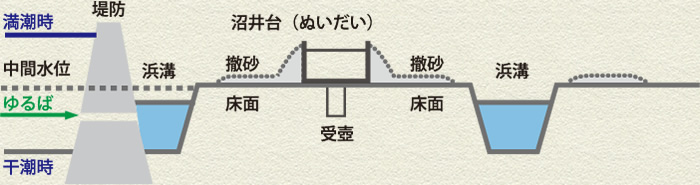

塩田面に撒き砂が撒かれ、撒砂の水分が太陽熱と風力により蒸発すると、毛細管現象が起こり浜溝から浸透した海水が床下から床面へ上昇し、海水の塩分が次々に撒砂に付着します。

採かんの仕組み

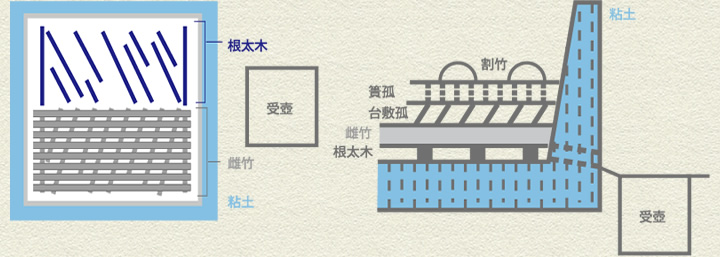

次に、塩分の付着した撒き砂を沼井台(ぬいだい)に集めて海水を注ぐと、砂についた塩分が溶けてかん水となり、受け壺へたまります。かん水はせんごう(釜で炊く)されるまでかん水溜に貯蔵されます。

塩田面には、この砂を入れてかん水を濾過する為の沼井台が30坪に1台の割合で並んでいました。

沼井台は、粘土で作られていましたが、大正10年にセメント製のものが考案され、昭和10年頃にはほとんど切り替わりました。沼井台の構造は下図を参照してください。

沼井台(ぬいだい)の構造

流下式塩田(りゅうかしきえんでん)の仕組み

1.流下式塩田について

流下式塩田は昭和20年代後半から入浜式塩田に替わって導入され、昭和46年まで使われた。

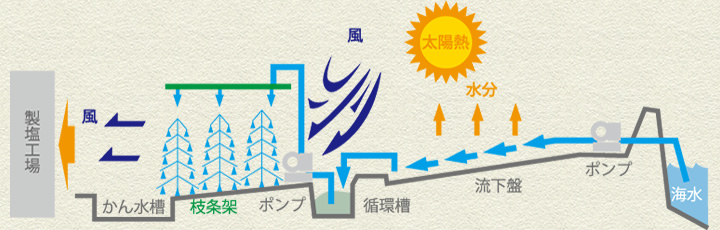

流下式塩田は、入浜式塩田を転用し、つくられた。塩田の表面に粘土を張り、ゆるい傾斜をつけ流下盤とし、その上に海水を流し太陽熱により水分を蒸発させ、海水を濃縮する。

さらに、竹の枝を組んだ枝条架(しじょうか)の上から滴下させ(何回も行う)、風力によって蒸発して鹹水(かんすい)を取る方法であった。(下図参照)

2.流下式塩田で採かんされる仕組み

-

1.流下式塩田風景

海水が海からポンプアップされ、「給水樋」を通って塩田に運ばれる。

-

2.濃縮台(流下盤)

塩田では海水は最初緩やかな傾斜を持つ「流下盤」に流入され、その上を緩やかに流れる間に太陽熱によって水分が蒸発し濃縮される。 この工程を2回行う。

-

3.枝条架

流下盤で濃縮された海水は、枝条架(しじょうか)の上から滴下され、風によって水分が蒸発しいっそう濃縮され、かん水となる。

この流下式塩田は入浜式塩田のように大量の砂を動かす必要も無くなって労働が楽になり、年間の稼働日数も多く取れるようになったので、塩の生産量は2.5~3倍と大幅に増加した。

TOP

TOP 新着情報

新着情報 会社概要

会社概要 商品紹介

商品紹介 塩づくり

塩づくり 環境への取り組み

環境への取り組み リクルート

リクルート リンク

リンク お問い合わせ

お問い合わせ